このページは、溝上の学術的な論考サイトです。考えとサイトポリシーをご了解の上お読みください。 溝上慎一のホームページ

(理論)アクティブラーニング論の背景 v3

要点

はじめに

アクティブラーニングは、米国の高等教育のなかで提起され、広まった学習論である。したがって、「なぜアクティブラーニングか」は、まず、米国の高等教育でなぜ提起され、どのように広まったのかという観点で説明がなされなければならない。

第1節 米国におけるアクティブラーニングの発展

(1) アクティブラーニングの提唱

active learningは、米国の1980年代高等教育のなかで盛んに用いられるようになった用語である。米国の教育施策の転換点を指す『危機に立つ国家』レポート(1983年)の翌年、国立教育研究所に設置された諮問的な研究グループが、高等教育版の『学習への関与』レポート(Study Group on the Conditions of Excellence in American Higher Education, 1984)をまとめ、active learningはそのなかで用いられた。これが、よく引用される大きな流れの端緒である。少し後に、全米の高等教育改革に大きな影響を及ぼしたチッカリング・ギャムソンの「優れた教育実践のための7つの原則」(Chickering & Gamson, 1987)のなかでもactive learningは使用され、全米への普及に一役買った。『学習への関与』レポートや「優れた教育実践のための7つの原則」では、active learningはとくに定義されずに使用されたが、1990年代に入ってボンウェルとアイソン(Bonwell & Eison, 1991)が定義をし、この用語が学習概念として確立していくこととなる。

もっとも、active learningあるいはそれに準ずる用語(たとえばactive participation in learning)は、初等中等教育から高等教育に至る学校教育全体で自由に幅広く用いられていたものである。しかしながら、日本での「主体的な学び」と同じで、何が「主体的か」、何が「アクティブか」は誰も考えず、さほど疑問にも思わず、都合のいい言葉として用いられていたのであった。後にアクティブラーニングの一つの技法や戦略として位置づけられていく、たとえばPBL(Problem-based Learning)や協同学習(cooperative learning)は、1960年代、1970年代から提唱されていた歴史のある学習論である。しかし、それらはそれぞれに登場の背景があり――たとえばPBLであれば主として医学教育の立場から、協同学習であれば教育学・心理学の立場から――、専門分野を超えた傘概念(umbrella term)、ひいては学習論の用語としては確立しなかった。

このような背景のもとアクティブラーニングは、後にバーとタグ(Barr & Tagg, 1995)が「教えるから学ぶへ(from teaching to learning)」と呼んだ教授パラダイムから学習パラダイムへの転換を推進する学習論の傘概念として登場し、やがてPBLや協同学習をはじめとする専門分野での学習論を位置づけて発展してきたのである。

(2) なぜ教授学習パラダイムの転換が起こったのか

以下の背景があったと考えられる。

第一に、1960年代から1970年代初頭にかけての米国の大学の大衆化が挙げられる。女性や少数民族、25歳以上の成人学生、パートタイムの学生といった、それまで大学にはいなかった多様な集団が高等教育を受けるようになったのである。後に海外からの留学生も加わり、学生の多様化をいっそう加速させていく。彼らのなかには、高等教育を受けるのに十分な基礎学力がなかったり、十分にある場合でも、大学で学ぶことの意味、目的意識が希薄であったりする者がいて、伝統的な講義を中心とする方法では、彼らを授業に惹きつけたり内容をしっかり理解させたりすることが難しくなっていたのである。

第二に、大学教員の役割分化が挙げられる。つまり、19世紀後半から末にかけて、第二次大戦後はとくに、大学教員の役割としての研究がいっそう重視されるようになり、大学教員とはまずもって専門家であり研究者であるという大学教授職のイメージが確立した。多くの大学教員は研究活動に没頭し、教育活動を副次的なものと見なしていた。多様な学生の存在だけでなく、大学教員にとって教育とは何なのか、学生が大学で何をどのように学習すればよいのかが、根本的に問われ始めていたのである。

こうして、高等教育が全体的に混乱を来していて、多くの大学で「どのように教えるか」が喫緊の課題となっていた。「教えるから学ぶへ」という教授学習パラダイムの転換は、この課題のもと提起された高等教育再生の案であった。

(3) 学習パラダイムとは

転換先の学習パラダイムとはどのようなものか。教授パラダイムとの対比で理解しよう。

教授パラダイムは、「教員から学生へ」「知識は教員から伝達されるもの」を特徴とするのに対して、学習パラダイムは、「学習は学生中心」「学習を産み出すこと」「知識は構成され、創造され、獲得されるもの」を特徴とする(表1を参照)。

*Barr & Tagg(1995)をふまえて筆者が作成。

ベイン(Bain, 2004)は、教員が教室でおこなうことそれ自体が重要なのではない(=教授パラダイム)。学生がいかに考え、活動し、感じるか、そこに教員がどのような働きかけや手助けをすることができるかが重要である(=学習パラダイム)、と両パラダイムを対比させている。ビッグス(Biggs, 2003)も、教員が何をするかではない、学生が何を学ぶかが重要だと述べる。さらに、アンブローズら(Ambrose et al., 2010)は、学習パラダイムにおける学習は、プロダクト(product)ではなく(=教授パラダイム)、プロセス(process)なのだ、変化(change)なのだ、と述べる。

教授パラダイムから学習パラダイムへの転換を主唱したタグ(Tagg, 2003)自身が述べるように、教授学習の活動全体を見渡したとき、両パラダイムは決して二項対立の関係にあるものではない。教授パラダイムに基づき、講義で学生に知識を伝達する時間はあっていいし、その時間はこのパラダイム転換によって否定されてはいない。タグが「学習パラダイムは(教授学習の)活動の場を拡げ、教授パラダイムを越えたところに私たちを移動させるのである」(pp.37-38、カッコ内は筆者が挿入)と述べるように、学習パラダイムは教授パラダイムを基礎として、教授学習活動を豊かに拡張、発展させるものである(図1を参照)。

図1 教授学習活動における教授パラダイムと学習パラダイムの関係

学習パラダイムに基づいて学生の学習を考えるようになると、大学が大衆化したから、学生が講義を十分に理解しなくなったからという理由ではなく、積極的な意義を付加して、あるいは学術的な学習論をふまえて学習を考えるようになる。アクティブラーニングを最初に概念化したとされる1991年のボンウェルとアイソン(Bonwell & Eison, 1991)の本は、このような文脈で書かれたものと理解されなければならない。彼らは、アクティブラーニングを「活動およびその活動についての思考に学生を巻き込むこと」(p.2)と定義し、そのポイントを以下の5点にまとめた。近年、汎用的技能(ジェネリックスキル)やコンピテンシー、21世紀型能力といった資質・能力の育成が社会・産業界から課されており、教育課題となっているが、ボンウェルとアイソンの論では資質・能力の育成もすでに示されている((2)の技能や(3)の高次の思考、(5)の態度や価値)(注1)。

(2) 情報の伝達よりも学生の技能の育成に重きが置かれる

(3) 学生は高次の思考(分析や統合・評価)を働かせる

(4) 学生は活動(読む・議論する・書くなど)に従事する

(5) 学生自身の態度や価値の探求に重きが置かれる

(注1)もっとも「(講話)施策の「社会が変わった」という説明を教育現場は繋げて理解していない」で述べたように、資質・能力の育成は何も近年の社会の変化に対応してはじめて叫ばれるようになったものではない。古く遡れば、19世紀以前のパブリックスクールやカレッジ教育でなされていたリベラルアーツ教育は、今でいうところの資質・能力を育てる教育であったともいえる。「優れた教育実践のための7つの原則」(Chickering & Gamson, 1987)で有名なチッカリングは、1960年代という時代において、専門的すぎる知識偏重の教育に偏り、一人前の大人に育てる教育、資質・能力を育てる教育から遠ざかってしまった米国の大学教育を50年前以前のカレッジ教育の姿に戻そうと提唱している(Chickering, 1969)。

フィンク(Fink, 2003)もまた、アクティブラーニングをふまえた、学生の成長を広範囲にとらえた「意義ある学習経験(significant learning experiences)」という学習論を主唱している。6点にまとめた彼のポイントを見ると、資質・能力の意義は打ち出されていないが、代わりに、学習の深まりや卒業後の社会生活や生涯学習をにらんで必要とされる態度の育成を打ち出していることがわかる。

(2) 活用(学習内容を利用・活用する方法について知る)

(3) 統合(主題を他の主題と関連づけることができる)

(4) 人間の次元(主題を学習することで、個人的・社会的示唆を得る)

(5) 関心を向ける(主題に関して関心を持つ。そして、さらに学ぼうとする)

(6) 学び方を学ぶ(授業が終わった後も、主題について学び続ける方法を知る)

(4) 学習パラダイムは学習と成長パラダイムに

学習パラダイムに基づいて学習を考えることは、学習を通して学生の何を育てていきたいのかを考えることである。ボンウェルらが示した5つのポイント、フィンクが示した6つのポイントは、まさに、アクティブラーニングを通して学生の何を育てたいかのポイントでもあった。

このように、学習パラダイムは必然的に「学習と成長(learning and development)」論に繋がり、その意味において「学習と成長パラダイム」とも言い換えられるものとなる。学習と成長パラダイムのもとでは、高等教育は、もはや大卒の資格や●●大学卒業といった教育資格やブランドを付与するだけのものではなくなり、学生に何をどのように学習させ、どのような観点で成長させるかをもしっかりと目標に組み込んでおこなわれるものとなる。私たちがいま見ている高等教育の再構築を背後で後押ししているものは、この学習と成長パラダイムである。

学習と成長パラダイムに基づく教育観が定着してくれば、個別の大学や学部がそれぞれに、固有の成長指標を設定することも出てくる。すべての大学や学部にとって共通する成長指標は、知識を提供し、それを通して資質・能力――たとえば、汎用的技能(ジェネリックスキル)やコンピテンシー、21世紀型能力等――を育てることであろうが、ある大学や学部にとってはそれにとどまらず、たとえば医療系の「患者の良きパートナーとしての医療人材の育成」、女子大学の「社会のなかで活躍する女性を育てる」、地方大学の「地域活性化のための人材育成」といったような、個性的な成長指標を設定して学生を育てようとすることもある。実際、そういう動きは、大学や学部のさまざまな個性や特色を打ち出す流れと相まって、よく見られるようになっている。たとえば、初年次教育科目やキャリア教育科目で、カリキュラムに組み込んで独自の科目として育てる場合があるし、アクティブラーニングを通しての資質・能力に表れるものととらえて(たとえば、女子大の女子学生にグループワークやプロジェクト学習で、リーダーシップを目標に加えて学習させるなど)、育てる場合もある。

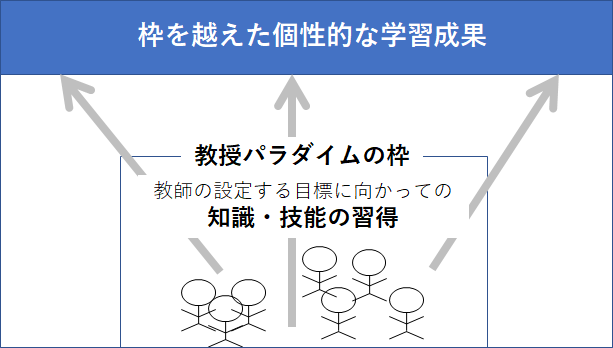

以上をふまえて、学習と成長パラダイムは2種類の「個性」を創出するものだと理解される。1つは、学習パラダイム(表1を参照)に基づいて、教授パラダイムの枠を越えるという意味での学習成果の個性である。授業やカリキュラムとして、組織的に授業目標・学習目標(知識や資質・能力)は設定されるにしても、そこで設定される内容や程度は、あくまで学生たちが共通して到達すべき、必要最低限の目標(minimum requirement)にすぎない(=教授パラダイム)。学生は、組織的に設定された最低限の目標に到達するのみならず、それを越えて、また教授パラダイムの枠を越えて、個性的に学習成果をあげることが期待される(図2を参照)。

図2 学習パラダイムに基づく枠を越えた個性的な学習成果

もう1つは、成長指標の個性である。前項(3)で紹介したボンウェルら、フィンクのアクティブラーニングのポイントは、学生の何を育てたいかといった成長指標を指すものであったし、本項で紹介した「患者の良きパートナーとしての医療人材の育成」「社会のなかで活躍する女性の育成」「地域活性化のための人材育成」も、大学や学部で設定される組織固有の個性的な成長指標であった。教育内容が多かれ少なかれあらかじめ設定されていて、それを教えること、習得させることにしか関心が向けられない教授パラダイムのもとでは、このような個性的な成長指標はなかなか設定されない。しかし、学習パラダイムに基づいて、ひとたびどのような学生を育てたいかということを考え始めると、授業・カリキュラムにおける学習目標、組織的な教育目標として、個性的な成長指標がいろいろ打ち立てられてくる。学習と成長パラダイムには、以上のような①学習成果の個性、②成長指標の個性、を創出する力学が働いている。

さて、学習と成長パラダイムが当たり前になってくると、もはや学習をアクティブラーニングと呼ぶ必然性は大いに弱くなってくる。実際、アクティブラーニングと呼ばなくても、学習と成長パラダイムに乗って学生の学習を徹底的に組み立て、学生を育てようとする授業デザインや学習戦略は数多く提出されている(たとえばAmbrose et al., 2010; Bain, 2004; Biggs, 2003; Biggs & Tang, 2011; Entwistle, 2009; Ramsden, 1992, 2003)。アクティブラーニングという用語よりも、学習パラダイム、ひいては学習と成長パラダイムの考えのほうが重要であるから、この流れはむしろ当然であり、近い将来の状況を暗示しているともいえよう。

(5) 学校から仕事・社会へのトランジション課題への取り組みとして(注2)

学習パラダイムに基づいて学習を考えることは、学習を通して学生の何を育てていきたいのかを考えることであった。学習パラダイムを採るということは、学習と成長パラダイムを採ることと同義であった。

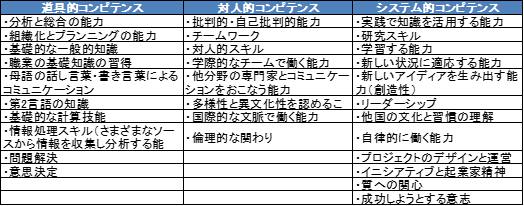

しかし、話はこれで終わらない。というのも、とくに成長指標を設定する際、その指標は多かれ少なかれ現代の仕事や社会の深刻な状況に影響を受けて考えられるからである。思考力やコミュニケーション、協調性やリーダーシップ、マネジメントといった資質・能力(たとえば表2の、欧州ボローニャプロセスの一環として検討されたチューニングプロジェクトにおけるコンピテンスを参照)が成長指標として掲げられるのはその最たる例の一つである。

(注2)アクティブラーニングの推進意義を「トランジション」の概念に接続して説明する研究者は、世界を見渡してもほとんどいない。しかし、社会の急速な変化に対応して、たとえば資質・能力の育成が叫ばれるとすれば、それはトランジション概念をもとに学校教育の社会的機能の見直しを説くことと同義である。筆者は、学校教育の社会的機能を生徒学生の仕事・社会への移行にあると、また生徒学生の視点から見て、高等学校、高等教育への進学が、彼らの大人になるための発達的準備期間(青年期)としての性格を持つと見定めたうえで説明をおこなっている。トランジション自体の概念的説明は溝上(2014)を、関連する発展として溝上 (責任編集) 京都大学高等教育研究開発推進センター・河合塾 (編) (2015)を参照のこと。

このように示される資質・能力のなかには、古くから必要だと見なされてきたものもある。しかしながら、近年の知識基盤社会の到来、社会の情報化・グローバル化に伴って、知識や情報の操作が高度化・複雑化し、また異質な他者との出会い、異文化での仕事や交流が頻繁に起こるようになって、新たに、あるいはより高度に求められるようになっていると理解される。

表2 チューニングプロジェクトで検討された3領域のコンピテンス

* González & Wagenaar (Eds.) (2008)より翻訳・作成(松下, 2007, 表1, p.104を参考)

仕事や社会の変化に影響を受けて、高等教育で育てるべきことが検討される理由は、あるいはこれまでの用語を使って、学習と成長パラダイムが採られる理由は、大学に、「学校から仕事・社会へのトランジション(transition from school to work/social life)」に対する課題(以下「トランジション」「トランジション課題」と呼ぶ)への取り組み、その問題解決が、仕事・社会から突きつけられているからである。

トランジション課題への取り組みは、いまでいうところのキャリア形成の支援にそのルーツを求めることができる。学卒後どのような仕事に就き(ワークキャリア)、後にどのような人生を過ごすか(ライフキャリア)までを繋げて、学卒者のトランジションを支援することは、多くの人びとが学校教育を受けて、その後仕事・社会に移行するようになる近代社会においては必然の作業であった。キャリア教育の研究者であるサヴィカスが、1990年代末に、「(我々は)これまで60年間・・・トランジションの経験を研究してきた」(Savickas, 1999, p.326)と述べるが、我々はそこから若者・学生のキャリア形成の支援が、トランジションの支援として古くから取り組まれてきたことを知るのである。

しかし、トランジション課題の取り組みは、いまやキャリア形成の支援以上のものとなっており、西欧では1970~1980年代頃から、日本では2000年代に入ってから教育全体の課題として取り組まれるようになっている。この背景には学卒者の就職の難しさ、無業や離転職、ニートなどの問題を、社会が無視できなくなったことがある。つまり、それまで多かれ少なかれ成り立っていたトランジションが構造的に成り立たなくなってきたと社会が認識するようになり、その原因に、大きく変化している仕事・社会に学校教育(高校や大学等)が十分に対応していない、対応し切れていない状況があると理解されるようになったのである。

こうして、学校から仕事・社会へのトランジションに十分に対応するために、キャリア形成の支援だけでなく、学校教育全体のカリキュラム、教育内容・方法まで見直す動きとなっている。上述した資質・能力の育成、その観点からのカリキュラムや教育内容・方法が見直しされるのも、このトランジション課題の問題を解決するものの一つとして取り組まれているからである。本書のテーマであるアクティブラーニングの導入も、この流れで出てきているものである。

第2節 日本におけるアクティブラーニングの広まり

以上の流れをもつactive learningは、日本の高等教育のなかで「アクティブラーニング」としてカタカナで紹介され(河合塾, 2011; 溝上, 2007, 2011)、やがて、『質的転換答申』(2012年)で「アクティブ・ラーニング」として施策化された(「(講話)アクティブラーニングとアクティブ・ラーニングの違い、なぜカタカナ?」を参照)。第1節との対応で詳細に見ていこう。

(1) 大学の大衆化とユニバーサル化

日本でも、アクティブラーニングが提唱される背景として、1960年代から1970年代半ばに遂げた大学の大衆化を挙げることができる。

旧帝大をはじめとする伝統的・競争的な大学の学生でも、かつてのエリート学生と違って、大学で学ぶことの意味、目的意識が希薄であったり、伝統的な方法で講義をしても関心を示さなかったりする様子が、1980年代からすでに問題提起されていた(下記)。

◆「大学生活では学生が自分で問いをだし、自分で追求する自主的勉学態度を前提とするべきであるが、今日では学生の主体性に期待することが非常に難しくなっている。そこで『大学の授業』のあり方が問題になってくる」(大阪大学教授)

◆

「・・・学校教育に際して、教師たちはいやでも自分の『授業』のあり方に関心をもたざるをえない。学生が大量化し大衆化したということもある。単位、進級といった諸制度がいよいよ複雑になってきたということもある。学生たちが映像文化や音響文化(?)のなかで育ってきたために、たんなる言語シンボルの授業(いわゆる講義)だけで満足しなくなったという事情も大きい。最近の学生たちの受動的な受験勉強的学習態度のために、せめて教室での学習をもう少し生き生きとしたものにしなければ、教師の側が堪えがたくなってきた、という事情もある」(東京大学教授)

(いずれも喜多村, 1988, pp.17-18)

1990年代に入って大学のユニバーサル化が進み、学生の私語(島田, 2002a, 2002b; 新堀, 1992)、学生の「生徒化」(武内, 2005, 2015)が新たな問題として加わり、大学で授業をおこなうことの難しさをよりいっそう加速させた。

このようななか、1990年代半ば頃より、授業の最後にコメントシートを配り、その日の授業で考えたことや感想を書かせる、教師によってはそれに一言コメントをして返す、あるいは授業アンケートをとって学生が授業をどのように受けているかを知り授業を改善する、という双方向性のある参加型授業が提起され始めた。当時、これらをアクティブラーニングと呼ぶ学術的作業はまだ施されていなかったが、これらは後にアクティブラーニングの原初的形態としてまとめられていく。

(2) アクティブラーニングの施策化――教授パラダイムから学習と成長パラダイムへ

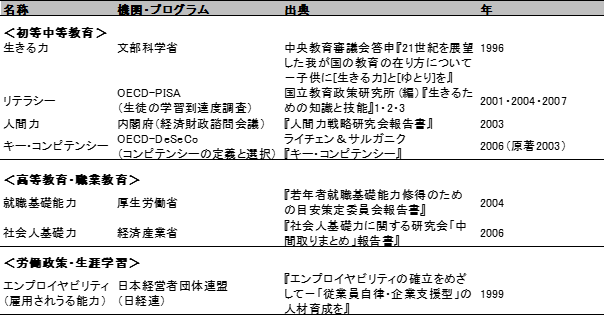

表3は、近年国際的に取り組まれ日本に影響を及ぼした、あるいは日本政府や経済界から提示された能力概念(本ページで、資質・能力と呼んでいるもの)の一覧である(詳しくは松下, 2014を参照)。このような資質・能力課題が、2000年前後より仕事・社会から学校に突きつけられ、それを学校側が受けとめ、カリキュラムや教育内容・方法の見直しをせざるを得ない状況となってくる。先ほど述べてきた、学校から仕事・社会へのトランジションを背景としての問題である。

表3 日本で提示された「能力概念」(1996~2007年)

* 松下(2014)、表3-1(p.92)より作成

こうなると、日本でも、内側の論理――大衆化・多様化した目の前の学生を問題視して――で進めてきた大学の教育改善(原初的なアクティブラーニング等)を、第1節の米国の状況と同様に、大学の外側の論理――知識基盤社会、社会の情報化・グローバル化といった社会要因との接続、仕事・社会から突きつけられる資質・能力の育成課題等――で推進していかなければならなくなる。

この流れこそが、教授パラダイムから学習パラダイム、ひいては学習と成長パラダイムへの転換と呼ばれるものを作り出す。そして、それを国の施策として進めるきっかけになったのが、大学では2008年のいわゆる学士課程答申(中央教育審議会『学士課程教育の構築に向けて(答申)』2008年12月24日)であった(山田, 2009)。

学士課程答申では、まず国際的な動向を次のように説明する。

(1) 国際的な動向

(ア) 今日の大学教育の改革は、国際的には、学生が修得すべき学習成果を明確化することにより、「何を教えるか」よりも「何ができるようになるか」に力点が置かれている。

こうした流れの背景として、次の四つを指摘することができる。

第一に、グローバルな知識基盤社会や学習社会において、学問の基本的な知識を獲得するだけでなく、知識の活用能力や創造性、生涯を通じて学び続ける基礎的な能力を培うことが重視されつつある。こうした能力は、多様化・複雑化する課題(例えば、人口問題、資源エネルギー問題、地球環境問題など地球の持続可能性を脅かす課題)に直面する現代の社会に対応し得る自立した市民として不可欠なものである。

第二に、高等教育のグローバル化が進展する中、知識・能力等の証明である学位の透明性、同等性が要請されている。

第三に、労働力の流動化に伴い、個人の学習や訓練の履歴、知識・能力等を証明するシステムが求められている。

第四に、企業の採用・人事の面において、産業界から大学(とりわけ学士課程)に対し、職業人としての基礎能力の育成を求めるようになっている。

(イ) 主要国では、大学や評価機関においても、学生の修得すべき学習成果を重視した取組を進めており、それぞれの機関の個性や特性を踏まえ、学位授与の方針等を具現化している。このような国家対策と個々の大学との一種の協調的な営為は、当該国の大学の国際展開や留学生獲得の面で寄与している面が少なくない。

(『学士課程教育の構築に向けて(答申)』2008年12月24日)

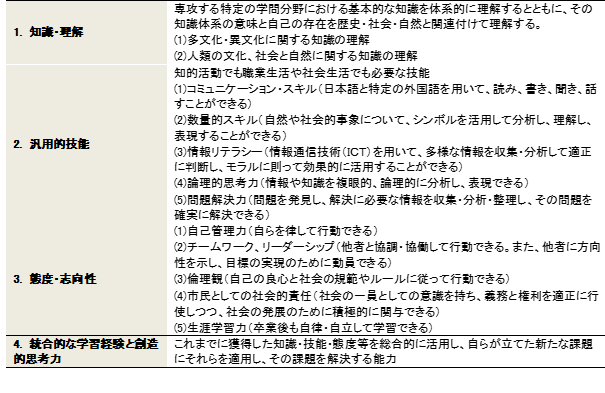

表4 学士力

* 中央教育審議会答申『学士課程教育の構築に向けて』(2008年12月24日)より作成

その上で、「我が国の大学を取り巻く環境も、こうした他の先進諸国と異なるものではない」とし、学士課程を通じて、専門分野に限らず共通して育てる力を「学士力」として示す(表4を参照)。その構成次元には、理解する力としての「知識・理解」だけでなく、「汎用的技能」「態度・志向性」「統合的な学習経験と創造的思考力」といった資質・能力をも見て取れる。このように学士課程答申は、各大学が自らの教育理念と学生の成長を実現する学習の場としての学士課程を充実させることを、強く求めたのであった(溝上, 2012)。

2012年には、中央教育審議会からいわゆる質的転換答申(『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて-生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ-(答申)』2012年8月28日)が出され、「アクティブ・ラーニング」という用語も登場した。日本での施策用語としての「アクティブ・ラーニング」の幕開けであった。

(3) 情報・知識リテラシーの育成として

専門分野に限らず、育成が求められている資質・能力のなかに、たとえば、コミュニケーションやチームワーク、リーダーシップといった、対人関係次元の資質・能力がある(欧州高等教育圏チューニングプロジェクトのコンピテンスでいえば表2を、学士課程答申の学士力でいえば表4を参照)。しかし、それらはクラブ・サークル、アルバイトなどで育てられる資質・能力とは別次元の、知識を介した資質・能力として理解されるべきものである。

たとえば、クラブやサークル、アルバイトで、コミュニケーションやリーダーシップに長けた者が必ず、プロジェクト課題に取り組むチーム内で、他者と対話・協働(注3)したり、うまく議論・発表したりできるだろうか、と少し考えてみればよい。答えは否であろう。なぜなら、たとえ一般的なコミュニケーションやリーダーシップの資質・能力に長けていても、プロジェクト課題に取り組むうえでの対話や協働を面倒くさがる者がいるからであるし(たとえばフリーライダー)、プロジェクト課題を遂行・解決するのに必要な知識や情報がなければ、議論・発表が十分にできないことがあるからである。

高等教育の授業で育てようとしている資質・能力は、将来仕事・社会に出て直面するさまざまな(プロジェクト)課題に取り組む資質・能力としてとらえられるべきである。課題には、その課題を理解したり解決したりするための知識や情報が絡んでおり、その意味で、そこでの資質・能力は、より正確には「情報・知識リテラシー」と呼ばれるべきものである。

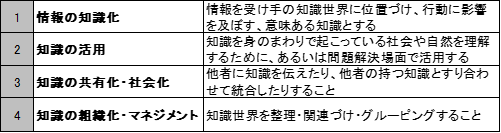

情報・知識リテラシーは、表5に示すように、「情報の知識化」「知識の活用」「知識の共有化・社会化」「知識の組織化・マネジメント」からなると考えられている。以下、簡単に説明しよう。

表5 情報・知識リテラシー

(注3)最近の中央教育審議会答申をはじめとする文部科学省の施策説明では、「対話」「協働」が用いられている。筆者もこれにならい、「対話・協働」を用いることとする。そのうえで、「協同学習(cooperative learning)」などの学習論を論ずる場合には「協同」を用いることとする。

情報の知識化 情報や情報技術の発展は、なにも近年になって始まったわけではなく、1960年代にまでさかのぼることができる。情報を知識化する作業も、その意味では、近年になってはじめて求められるようになったものではない。しかしながら、ICT、それを支えるさまざまなハードウェア・ソフトウェアが急速に発展した今日においては、莫大な情報が私たちの仕事や生活世界を常時覆い、私たちは、その莫大な情報から何を得て、何をわれわれの仕事や生活をしていく上での知識としていくのか、それまで持っていた知識とどのように違うのか、どのように関連づけられるのか、といった作業を、かなりの頻度でおこなわざるを得なくなっている。情報の知識化とは、このような、情報を受け手の知識世界に位置づけ、意味ある知識とする作業のことである。

知識の活用 知識の活用とは、身のまわりで起こっている社会や自然の現象を理解するために、あるいは仕事や生活、人生におけるさまざまな問題解決場面で活用することを指す。

日本の学校教育では、初等中等教育、高等教育まで含めて、知識の習得には力を入れてきたものの、知識の活用の教育には消極的であったという経緯がある。中等教育レヴェルでは、それはOECD_PISA(OECD生徒の学習到達度調査)の調査によって、象徴的に示されたといえるかもしれない(岩川, 2005)。2003年・2006年調査結果における、調査参加国のなかで順位の低下や、あるいは2009年調査での順位の回復が、広い意味での学力の低下、回復を示すものなのかどうかは別として、少なくとも知識の活用能力の育成が今後ますます求められることは確かである。

知識の共有化・社会化 松尾(2006)は、ビジネスの世界で、自己と他者、自己と社会への関心のバランスを取ることが重要だと述べる。他者と学ぶ・問題解決をすることは、自分が持っていない新たな知識を得ることや、自分が持っていなかった新たな視点に気づくことにもつながる。また、協働で作業をした結果、他者から信頼されたり賞賛を受けたりして、それが次の学びへの動機づけともなる。

このように、知識の共有化・社会化とは、他者に知識を伝えたり、他者の持つ知識とすり合わせて統合したりすることを指す。アクティブラーニングの多くは、グループ学習や他者とディスカッションを伴うものが多いので、それらは、必然的に知識の共有化・社会化をはかっているといえる。

知識の組織化・マネジメント 知識習得のための学習、情報の知識化をはじめとして、あらゆる知識の習得は、個人の知識世界を豊かにするものである。しかしながら、その習得される知識は、既存の知識世界のなかで位置づけられて、整理されなければ、一つ一つの知識は理解されても、大きくは何を理解しているかよくわからないという事態に至ってしまう。知識の活用や知識の共有化・社会化を経て、関連する知識が習得・蓄積されればされるほど、この作業は必要となる。知識の組織化・マネジメントとは、知識の整理・関連づけ・グルーピングの作業を指す。

知識の組織化・マネジメントの重要性は、高等教育のなかで盛んに説かれている。たとえば、井下(2008, 2010)は、アカデミックライティングの指導を通して、学習内容を既有知識や経験と結びつけること、ひいては、知識を自身にとっての意味あるものとして構造化・再構造化することを目指している。また、松下(2010)は、社会に必要な能力を育てるための学習法として、「unlearn(アンラーン)」を説く。unlearnとは、習得した知識をただ蓄積するのではなく、新たな状況や課題へ適応するべく、それらをいったん解体し、必要な知識を取り出して、新たな知識世界を再構造化することを指す。それは、learn-unlearn-relearnのプロセスともいえるものである。松下(2014)によれば、このようなunlearnは、現代社会の激しい変化に適応し続けるための方略である。

文献

Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., & Norman, M. K. (2010). How learning works: Seven research-based principles for smart teaching (Foreword by Richard E. Mayer). San Francisco, CA: John Wiley & Sons.

Bain, K. (2004). What the best college teachers do. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Barr, R. B., & Tagg, J. (1995). From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate education. Change, 27(6), 12-25.

Biggs, J. (2003). Teaching for quality learning at university. 2nd ed. The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university. 4th ed. Berkshire: The Society for Research into Higher Education & Open University Press.

Bonwell, C. C., & Eison, J. A. (1991). Active learning: Creating excitement in the classroom. ASHE-ERIC Higher Education Report No.1.

>ボンウェル, C.・エイソン, J. (著) 高橋悟 (監訳) (2017). 最初に読みたいアクティブラーニングの本 海文堂

Chickering, A. W. (1969). Education and identity. San Francisco: Jossey-Bass.

Chickering, A. W., & Gamson, Z. F. (1987). Seven principles for good practice in undergraduate education. AAHE Bulletin, 39(7), 2-6.

Entwistle, N. (2009). Teaching for understanding at university: Deep approaches and distinctive ways of thinking. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Fink, L. D. (2003). Creating significant learning experiences: An integrated approach to designing college courses. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

González, J., & Wagenaar, R. (Eds.) (2008). Universities’ contribution to the Bologna Process : An introduction. 2nd edition. Publicaciones de la Universidad de Deusto. 参照日:2014年5月6日 http://www.unideusto.org/tuningeu/publications/278-universitiesacontribution-to-the-bologna-process-an-introduction-english-version.html

井下千以子 (2008). 大学における書く力考える力-認知心理学の知見をもとに- 東信堂

井下千以子 (2010). 学士課程カリキュラム・マップに見る「学びの転換」と「学びの展開」-Writing Across the CurriculumとFD- 東北大学高教育開発推進センター (編) 大学における「学びの転換」と学士課程教育の将来 東北大学出版会 pp.28-40.

岩川直樹 (2005). 誤読/誤用されるPISA報告-人生をつくり、社会に参加する力が問われている- 世界 (岩波書店), 739, 121-128.

河合塾 (編) (2011). アクティブラーニングでなぜ学生が成長するのか-経済系・工学系の全国大学調査からみえてきたこと- 東信堂

喜多村和之 (1988). 大学における「授業」-大学教師の意見から- 喜多村和之 (編) 大学教育とは何か 玉川大学出版部 pp.9-23.

松尾睦 (2006). 経験からの学習-プロフェッショナルへの成長プロセス- 同文舘出版

松下佳代 (2007). コンピテンス概念の大学カリキュラムへのインパクトとその問題点-Tuning Projectの批判的検討- 京都大学高等教育研究, 13, 101-119.

松下佳代 (2010). 大学における「学びの転換とは」-unlearn概念による検討- 東北大学高等教育開発推進センター (編) 大学における「学びの転換」と学士課程教育の将来 東北大学出版会 pp.5-15.

松下佳代 (2014). 大学から仕事へのトランジションにおける<新しい能力>-その意味の相対化- 溝上慎一・松下佳代 (編) 高校・大学から仕事へのトランジション―変容する能力・アイデンティティと教育― ナカニシヤ出版 pp.91-117.

溝上慎一 (2007). アクティブ・ラーニング導入の実践的課題 名古屋高等教育研究, 7, 269-287.

溝上慎一 (2011). アクティブラーニングからの総合的展開-学士課程教育(授業・カリキュラム・質保証・FD)、キャリア教育、学生の学びと成長- 河合塾 (編) アクティブラーニングでなぜ学生が成長するのか-経済系・工学系の全国大学調査からみえてきたこと- 東信堂 pp.251-273.

溝上慎一 (2012). 学生の学びと成長 京都大学高等教育研究開発推進センター (編) 生成する大学教育学 ナカニシヤ出版 pp.119-145.

溝上慎一 (2014). 学校から仕事へのトランジションとは 溝上慎一・松下佳代 (編) 高校・大学から仕事へのトランジション―変容する能力・アイデンティティと教育― ナカニシヤ出版 pp.1-39.

溝上慎一 (責任編集) 京都大学高等教育研究開発推進センター・河合塾 (編) (2015). どんな高校生が大学、社会で成長するのか-「学校と社会をつなぐ調査」からわかった伸びる高校生のタイプ- 学事出版

Ramsden, P. (1992). Learning to teach in higher education. London: Routledge.

Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. Second edition. London: RoutledgeFalmer.

Savickas, M. L. (1999). The transition from school to work: A developmental perspective. The Career Development Quarterly, 47, 326-336.

Study Group on the Conditions of Excellence in American Higher Education (1984). Involvement in learning: Realizing the potential of American higher education. Washington, D.C.: National Institute of Education, U.S. Department of Education.

島田博司 (2002a). 私語への教育指導-大学授業の生態誌2- 玉川大学出版部

島田博司 (2002b). メール私語の登場-大学授業の生態誌3- 玉川大学出版部

新堀道也 (1992). 私語研究序説-現代教育への警鐘- 玉川大学出版部

Tagg, J. (2003). The learning paradigm college. Bolton, Massachusetts: Anker.

武内清 (2005). 大学とキャンパスライフ 武内清 (編) 大学とキャンパスライフ 上智大学出版 pp.7-35.

武内清 (研究代表) (2015). 現代の学生文化と学生支援に関する実証的研究-学生の「生徒化」に着目して- 文部科学省科学研究費補助金 最終成果報告書

山田礼子 (2009). はしがき 山田礼子 (編) 大学教育を科学する-学生の教育評価の国際比較- 東信堂 pp.i-iv.

このページは東信堂より承諾の上

溝上慎一 (2014). アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換 東信堂

溝上慎一 (2016). アクティブラーニングの背景 溝上慎一 (編) 高等学校におけるアクティブラーニング:理論編 東信堂 pp.3-27.

をもとに修正して掲載しています。